![]()

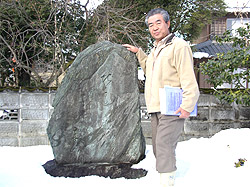

芭蕉の句碑 |

‥‥12月27日放送 町内には3基の芭蕉の句碑が建っています。池田中の西、草深神社北100mの高橋家の敷地内のこの石には『地にも入り 雲に乗るや 薬掘』と彫られています。芭蕉が鵜飼見物のため岐阜へ行く途中、江戸時代薬屋を営んでいた高橋家に立ち寄り、おくられた句で、芭蕉の直筆と言われてます。 先回案内した観音庵にも『けふばかり 人もとし寄れ 初時雨』と刻まれた句碑があります。ここは自然石に彫られていますので読みづらいので拓本を取って読んでみました。 3つ目は、霞間ヶ渓の霞橋の支柱です。『様々な 事思い出す 桜哉』 案内人‥観光ボランティアガイド 五十川直靖さん |

|

|---|---|---|

観音庵 初雪の観音庵 |

‥‥12月13日放送 正徳5(1715)年妙勝寺泰州和尚が建立し、巡礼33ヶ寺を表して33体の観音像を安置していました。江戸時代、谷汲参詣者の休憩、接待所になり巡礼さんがここでお茶や水を飲み一休みしたのでしょう。永代供養を託した「常接待施主祠堂帳」という帳面が残っており、毎月の命日ごとに分類整理され、北は秋田・青森、南は九州宮崎から、4〜5千人の名が記載されています。今は、お寺をお守する人が無く、仏像とも近くの妙勝寺に移動しています。 昭和20年代にはここでよくお説教がありお参りしたものです。当時は、本堂へ入れず縁側でお聞きするほど、お参りが多かったんですよ。 場所‥保健センター南約100m 案内人‥観光ボランティアガイド 遠藤喜代子さん |

|

土場(どば) 六之井・八幡・市橋 |

‥‥11月22日放送 昔、物資の輸送に川が使われ、川湊になっていた所が土場、その跡が町内に3ヶ所あります。写真の六之井湊跡は商売繁盛、航路の安全を祈って高さ3mほどの石燈籠が建っています。ここから年貢米の積み出しも行われました。 八幡土場は中川水郷公園にありました。市橋土場は市橋公民館近くに白い灯台と石碑があります。いずれも今は、川底が浅くなったり、川の流れが変わって船が行き交う風景を見ることができませんが、当時の土場の賑わいはどんなものだったでしょうか。思いをはせながら「土場」を巡ってみませんか。 案内人‥観光ボランティアガイド 五十川直靖さん |

|

条里制 |

‥‥11月8日放送 田んぼや畑を区画して分かりやすく、管理しやすいようにしたのが条里制。 土地を碁盤の目のように北から南へ六町間隔で一条二条と区切りました。一町は109m、六町で一条(654m)です。西から東へも六町間隔で区切って一里二里といいました。 現在も所によっては、「条」「里」「坪」「畷(なわて)」の字をつけた字名や条里制の跡として道路や溝が残っています。 役場北側の道路は、九条と十条の境界だったといわれています。 案内人‥観光ボランティアガイド 武田政夫さん |

|

東八幡神社 |

‥‥10月25日放送 応神天皇を主神として、神明・秋葉・山神・矢落の各神社をお祀りしています。 境内には、元禄期の古い狛犬と灯篭があります。また、昭和9年皇太子の御乳人として奉仕された竹中敏子さんを顕彰した記念碑もあり、記念樹も大きくなっています。広い社殿を囲むように内堀があったそうで、今も内堀のあとが残っています。今月氏子の尊い寄進で立派な手水舎が竣工されました。 場所‥上八幡 スーパー三心の北西300m 案内人‥観光ボランティアガイド 石田幸一さん |

|

池野の歴史 |

‥‥10月11日放送 池野は、今から260年ほど前の江戸時代中ごろ、岐阜の加納に住む3人の商人が林を開墾して作った村です。現在の池野の町並みができ始めるのは、明治になってから、大垣や赤坂の商人たちが、この追分(分岐点)あたりに100軒ほどの商店を構えたのが明治17年、翌年には、さらに北へ延び200軒ほどになったそうです。以前池野は花街としても有名でした。池野の町がスタートした明治17年にはすでに芸妓置屋が開業しています。 場所‥池野本町 追分 案内人‥観光ボランティアガイド 今西龍雄さん |

|

観光ボランティアガイド連絡先 池田町役場産業課商工観光係 TEL 0585−45−3111 (内線 293・294) E-mail yakuba@town.ikeda.gifu.jp |