![]()

| 霞間ヶ渓と江馬細香 (えま・さいこう) |

3月25日放送 江馬細香は幼いときから学問好きで、大垣藩医の父蘭斎から水墨画や習字、漢詩の手ほどきを受けていました。 26歳の時、頼山陽に出会い弟子入りし漢詩や書道を学びます。二人は頻繁に手紙のやりとりをし、細香は京都の山陽のもとへ7回も訪れています。彼らは結婚こそしませんでしたが、相思相愛の仲であったとも言われています。 細香が39歳の時、池田町の霞間ヶ渓へ花見に来て詩を詠んでいます。その内容は、『満開の山桜でうめつくされた霞間ヶ渓は、浮き世から遠く離れた見る限り清らかなところだ。不思議なことに細かい枝がふるえている。するとまるで仙人が吹くような気高い笙の音が聞こえてきた。』放送では、池田岳風会の大藤紫穂さんの詩吟でお聞きいただきます。 案内人‥観光ボランティアガイド 今西龍雄さん |

|

|---|---|---|

多賀雨岡庵と徐風庵 |

3月11日放送 今から200年ほど前この地方は、俳句・俳諧が盛んであったようです。松尾芭蕉死後、芭蕉を顕彰する美濃派・道統宗匠第7世の多賀雨岡庵(たが・うこうあん)第9世徐風庵(じょふうあん)は、旗本加藤平内に仕えた代官で、本名は多賀内記文左衛門・六右衛門親子です。 六之井にはその墓地があり、今も残されています。 美濃派は芭蕉の弟子各務支考が中心となり発展し、現在の道統宗匠は41世になります。徐風庵が建立した芭蕉の句碑が、六之井観音庵境内にあります。 場所‥池野駅北東 六之井金光寺奥の霊園内 案内人‥観光ボランティアガイド 五十川直靖さん |

|

歯のお地蔵さん |

2月26日放送 願成寺にある皆米の医師石田玄同のお墓が「歯のお地蔵さん」として190年ほど前から信仰されてきました。 大垣藩の御典医として活躍した玄同は、歯の痛み、歯の病に苦しむ患者をたくさん診られたことから、この苦しみを少しでも和らげ、鎮静してあげられればと思い「私の死後は、人通りの多い参道脇に葬ってほしい。参拝してくれれば、一人でも多くの人たちを歯の痛みから救いたい」と遺言されました。すぐ医者へ行くことができなかった昔は、毎日次から次へお参りにみえたそうです。 場所‥願成寺公民館を西へ禅蔵寺の旧参道の途中 禅蔵寺から東へ200メートルほど 案内人‥観光ボランティアガイド 遠藤喜代子さん |

|

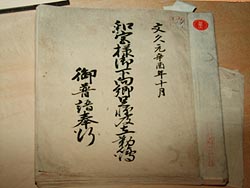

| 和宮様御下向 郷足軽等出勤簿  |

2月12日放送 文久元年(1861)孝明天皇の妹和宮様が、徳川家茂に降嫁されることになりました。京都から江戸へ中山道を通られるとき、幕府は垂井宿より美江寺宿までの道固めと、赤坂宿より鵜沼宿までの行列の前後警備を大垣藩に命じました。 この行列を安泰に過ごすには、大垣藩だけでは足りず、御用藩士として近隣のおもだった百姓を出勤させたのです。 この在勤簿以外にも何冊もの古文書が大垣市図書館に残り、池田町分として51名の氏名が載っています。 案内人‥観光ボランティアガイド 牧村文男さん |

|

市宮神社と吉安勘左衛門 |

1月22日放送 弘化元年(1844)生まれの吉安勘左衛門は学識と商売に秀で、池野の戸長を務めていました。池野発展の基を作った人で、成功の感謝とさらなる繁盛を祈って神社を建立します。兵庫県の西宮神社の御分身を受けましたが、市の守護神と言うことで、池野では市宮さんと呼ばれるようになったのです。 市宮神社は、本町でお守りしていて、平成18年2月建て替えられたばかりです。市宮神社の右には神明神社、左に秋葉神社が鎮座してみえます。 場所‥本町 塩鎌屋さん北側の路地を西に100メートルほど 案内人‥観光ボランティアガイド 国枝浩さん |

|

片山城と不破光治 |

1月8日放送 片山城は、笹尾山(170m)の自然の地形を巧みに利用した山城で、三方を深い谷で囲まれ砦のようです。関ヶ原合戦後は廃城となりましたが戦国時代の城跡として貴重な文化財です。 安八郡西之保北方城主の不破光治は、西美濃の有力武将で、今須に領地を持つ不破氏にとって円興寺越え、梅谷越えの道路を確保する必要があったことも考えられます。 この城を築く時、出羽三山の湯殿山から湯殿神社を勧請し、城の鎮めの神として、城の鬼門の方向に当たる菖蒲池村(今の下田畑)に湯殿神社を建てお祀りしています。 場所‥池田温泉南約500メートル 円興寺トンネル手前 案内人‥観光ボランティアガイド 吉田稔さん |

|

| 立街道の由来 | 12月25日放送 昭和46年の土地改良の前までは、片山北の杭瀬川にかかる更田橋から田畑地内を北に向って小牛まで、幅9尺(約2.7m)の道路がありました。 この街道は後光厳天皇、二条良基公が通られたことで敬って『立街道』と呼ぶようになったのです。 また蓮如上人、教如上人も通られたのですが、4人とも願いをめでたく成就することが出来たのです。 今は新しい道になりましたが、始点の更田橋と終点の小牛の交差点は、ほとんど変わっていません。みなさんも願いをこめて、いにしえを偲び、立街道を歩いてみませんか? 案内人‥観光ボランティアガイド 牧村文男さん |

|

本郷の神明神社 |

12月11日放送 本郷の神明神社の拝殿は、今年9月に竣工したばかりです。 昔、景行天皇がこの地方に狩に見えた時、天候が悪く獲物もなく食糧が尽き困っておられました。その時この土地の穂守(すいのかみ)は米、あわ、ひえなどの穀物を舂(つ)いて差し上げました。お喜びになった天皇から、褒美に「舂米(ついしね)」の姓と、末娘の「弟媛(ていえん)」をいただき夫婦になりました。この二人はとても働き者で、田畑を開墾して米作りをしたのが本郷の始まりです。 その後仁和4(888)年夏、日照りに困った舂米宿弥から18代目の祐実(ゆうざね)は、山で水源を求め池を掘り、樋を埋め、水を流した結果、土地が潤うようになりました。 村人はおおいに喜び、舂米宿弥(ついしねすくね)を祭神として祀ったのが舂米神社・神明神社です。 場所‥本郷駅西200メートル 案内人‥観光ボランティアガイド 遠藤喜代子さん |

|

土岐一族 その1・2 |

11月13日・27日放送 池田町願成寺にある禅蔵寺には土岐氏のお墓があり、今も子孫の土岐さんが住職をされています。 鎌倉時代から室町時代の前まで200年余り守護として美濃の国を支配した名家です。1代目の頼貞から、5代目守護になる頼忠が本郷城を建てて住み、禅蔵寺を建立しています。頼忠は文武に優れた武将で鷹の絵が上手く、今も文化財として残っています。 また「土岐中興の祖」とも言われ、軍事も民政も司る国守でした。 その後、戦国時代の荒波に土岐氏も巻き込まれ最後の11代目は、斉藤道三に滅ぼされることになるのです。 池田町が一番栄華を極めたのが土岐氏の時代といえるでしょう。 場所‥願成寺にある禅蔵寺 案内人‥観光ボランティアガイド 窪田弘子さん |

|

愛の村を創った人 |

10月23日放送 渡辺むら(明治3年生)は、岐阜師範学校を卒業し、揖斐郡第1号の女性教師となり、生徒に慕われました。 その後沓井の医師と結婚し退職、7男2女の子福物になったものの、37歳で夫が死別、遺言を守り子どもの教育に全力を注ぎました。その頃社会への謝恩報謝の理念を説く中山みきがひろめた天理教の教理に共鳴し入信、感謝と奉仕を実践する多くの人と共に信仰を高め、郷里の人にも勧めようと宮地に戻り「愛の村」と名付け、布教と奉仕作業に尽くしました。その後神事のみの「天理教宮地分教会」として今に至っています。 場所‥宮地北の天理教宮地分教会 案内人‥観光ボランティアガイド 国枝浩さん |

|

六部と巡礼街道 |

10月9日放送 巡礼街道には、白装束の巡礼者の他に六部さんも往来されました。諸国の寺院を巡り歩き、行者として編み笠をかぶりつづら作りの箱を背負い、書写した法華経を全国66ヶ所の霊場に一部ずつ納める目的で修行されたのが六部さんです。 街道沿いには道標の他に、八幡のちちくれ地蔵の前に宥峯さんの供養塔が建ち、また六之井東川のそばには、ここで行き倒れた巡礼者やなさんの持参の金で石橋を造りその供養塔が建っています。 場所‥六之井湊跡の石灯籠の隣、やなさんの供養塔 案内人‥観光ボランティアガイド 山本仁司さん |

|

観光ボランティアガイド連絡先 池田町役場産業課商工観光係 TEL 0585−45−3111 (内線 293・294) E-mail yakuba@town.ikeda.gifu.jp |